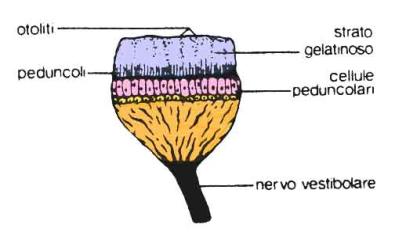

ORGANO

STATICO:

A differenza dei canali circolari, che

provvedono a fornire le sensazioni di moto, l’organo statico fornisce

le sensazioni di accelerazione. E’ costituito da minuscoli depositi di

carbonato di calcio, chiamati otoliti, che sono immersi in una sostanza

gelatinosa, entro la quale ci sono anche delle cellule peduncolari

collegate al sistema nervoso.

Quando

la testa viene spinta in avanti, indietro o lateralmente, gli otoliti

(che seppur piccoli possiedono una loro inerzia), spostano la sostanza

gelatinosa che trasmette il movimento ai peduncoli.

Quando

la testa viene spinta in avanti, indietro o lateralmente, gli otoliti

(che seppur piccoli possiedono una loro inerzia), spostano la sostanza

gelatinosa che trasmette il movimento ai peduncoli.

Alcuni incidenti indotti dalle sensazioni

illusorie provocate dall’organo statico avvengono durante il decollo

di notte su piste poco illuminate. Sollecitati dall’accelerazione

indotta dalla manovra di decollo, gli otoliti rotolano all’indietro,

dando al pilota la sensazione di essere in forte cabrata.

DISORIENTAMENTO

SPAZIALE:

Il disorientamento spaziale si manifesta in

presenza di uno stimolo a bassa intensità prodotto da uno o più centri

preposti all’orientamento e dalla contemporanea mancanza di stimoli

visivi. E’ una normale condizione fisiologica a stimoli e sensazioni

in conflitto tra loro.

Volo

tra le nubi e inizio di una virata verso sinistra:

Volo

tra le nubi e inizio di una virata verso sinistra:

Il

liquido si muove nei canali e si avverte la virata.

Il

liquido si muove nei canali e si avverte la virata.

Una

volta che la virata è stabilizzata a un rateo costante, il fluido si

ferma e si ha quindi la sensazione di essere in volo livellato.

Una

volta che la virata è stabilizzata a un rateo costante, il fluido si

ferma e si ha quindi la sensazione di essere in volo livellato.

Supponiamo

ora di notare l’errore e di riportare l’aereo in volo livellato.

Supponiamo

ora di notare l’errore e di riportare l’aereo in volo livellato.

Il

fluido torna a circolare e si avverte nuovamente la sensazione del moto

verso destra.

Il

fluido torna a circolare e si avverte nuovamente la sensazione del moto

verso destra.

Quando

però si ferma la rollata al punto di livellamento, il fluido continua

a circolare per inerzia, facendo

sorgere la sensazione di essere ancora in

virata a destra.

Quando

però si ferma la rollata al punto di livellamento, il fluido continua

a circolare per inerzia, facendo

sorgere la sensazione di essere ancora in

virata a destra.

E’ facile capire come possa presto

sopraggiungere la perdita di controllo dell’aereo

Un’altra limitazione dei canali circolari

riguardo al volo è dovuta alla soglia di eccitazione delle cellule

peduncolari, per cui un movimento intorno ad un asse dell’ aereo che

avviene dolcemente può non essere avvertito.

LE

VERTIGINI:

Per le vertigini il discorso è diverso. Esse

costituiscono il sovraccarico sensoriale di alta intensità,

potenzialmente pericoloso sia per i piloti esperti in volo strumentale,

sia per i meno esperti, tanto più che possono manifestarsi anche in

condizione di visibilità illimitata. Quando tutto il liquido contenuto

nei tre canali semicircolari viene messo in circolazione

simultaneamente, l’eccessiva stimolazione delle cilia può provocare

le vertigini.

La situazione che più di altre porta al

verificarsi di questa condizione avviene quando il pilota compie un

movimento della testa mentre l’aereo sta virando. Le conseguenze sono

drammatiche: il pilota ad ogni effetto pratico è reso inabile. Può

avere le sensazioni di nuotare, oppure può sentire l’aereo che

capitombola all’indietro o lateralmente. Sensazione che solitamente

sono accompagnate da stordimento, nausea, vomito ed il fenomeno dell’

nistagmo, ossia l’oscillazione dei muscoli oculari.

COSA

FARE ALLORA?

La

regola di base è quella di eseguire molti allenamenti di volo

strumentale. Quando è disponibile un riferimento visivo, le sensazioni

illusorie non si manifestano, poiché lo stimolo nervoso generato dalla

vista cancella gli stimoli più deboli generati dall’organo

dell’equilibrio.

La

regola di base è quella di eseguire molti allenamenti di volo

strumentale. Quando è disponibile un riferimento visivo, le sensazioni

illusorie non si manifestano, poiché lo stimolo nervoso generato dalla

vista cancella gli stimoli più deboli generati dall’organo

dell’equilibrio.

I piloti più esperti sono così in grado di

ignorare queste sensazioni e di credere fermamente a quanto gli

strumenti stanno loro indicando.

PERCHE’

SI SOFFRONO I G?

L’organismo durante una manovra aerea risulta

soggetto a variazioni di velocità e di direzione:

Accelerazioni

rettilinee:

Accelerazioni

rettilinee:

Generate

in seguito a variazioni di velocità che solitamente agiscono in senso

rettilineo ed hanno valori relativamente modesti.

In

decollo la forza subita dal pilota è orientata petto-schiena,

producendo una sensazione di insaccamento del corpo al seggiolino

(viceversa in atterraggio) che risulta facilmente tollerabile e non

spiacevole.

Sono

quelle accelerazioni che causano brusche variazioni della pressione

sanguigna e dell’irrorazione celebrale. Tali forze stimolano,

attraverso i recettori pressori, la produzione di adrenalina e

noradrenalina che favoriscono il ripristino dei valori normali.

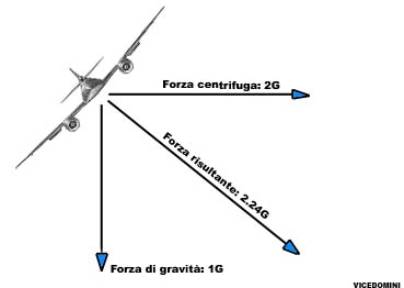

Accelerazioni centrifughe:

Accelerazioni centrifughe:

Per

capire come può variare l’entità di tale componente è necessario

analizzare il diagramma delle forza durante una virata.

L’effetto

della forza di gravità resta costante a qualsiasi velocità mentre la

componente centrifuga è inversamente proporzionale al raggio di virata,

cioè al raggio di curvatura della traiettoria descritta dal velivolo.

Essa è invece direttamente proporzionale al quadrato della velocità;

raddoppiando pertanto la velocità senza aumentare il raggio, la forza

centrifuga aumenta del quadruplo.

Le

ripercussioni sull’organismo sono, in mancanza di visibilità,

l’insorgenza del disorientamento spazio-temporale a causa

della stimolazione dei canali semicircolari. In tale situazione, il corpo reagisce stimolando, attraverso i recettori posizionali, il recupero

dell’ equilibrio.

Ma…

Ma…

Durante

il volo acrobatico il manifestarsi di tutte queste alterazioni fisiche

avviene in un lasso di tempo molto breve. Di conseguenza l’organismo

si confonde ed insorgono dei malori quali nausea, capogiri, sudori freddi,

ecc..

FATTORI

COMPLEMENTARI:

Lo

sballottamento:

Lo

sballottamento:

Causa

la dislocazione dei visceri

Causa

la dislocazione dei visceri

Sollecita i sistemi simpatico e parasimpatico

Sollecita i sistemi simpatico e parasimpatico

Squilibra il sistema di regolazione termica

Squilibra il sistema di regolazione termica

Aumenta la sudorazione dell’individuo

Aumenta la sudorazione dell’individuo

Lo

stress:

Lo

stress:

Il

volo acrobatico è una tecnica molto emozionante e faticosa. Se a ciò

si aggiunge lo sforzo psico-fisico del pilotare un velivolo, si ha che in

condizioni di stress eccessivo, l’organismo risulta maggiormente

soggetto agli effetti collaterali esposti precedentemente, mandando in

crisi il pilota.

L’alcol

ed il fumo:

L’alcol

ed il fumo:

Ovviamente

tali elementi non possono che accentuare gli stress dell’organismo

agli sforzi esercitati.

In

particolare agiscono sul sistema nervoso centrale riducendo la

resistenza alla fatica psico-fisica.

ALTRI

FATTORI:

Gli

altri fattori che inducono ad una variazione delle condizioni corporee

sono:

La

Glicemia:

La

Glicemia:

Un

basso livello di zuccheri nel sangue riduce sensibilmente la resistenza

ai G, a causa dell’aumento del consumo di glucosio da parte delle

cellule celebrali

L’età:

L’età:

La

massima resistenza agli effetti gravitazionali si ha intorno ai 30 anni.

Meno resistenti sono i giovanissimi, nei quali l’organismo non ha

ancora raggiunto il suo completo sviluppo. I soggetti più anziani

resistono maggiormente ai G poiché, con l’avanzare dell’età,

subentra un aumento medio della pressione arteriosa ed una perdita di

distensibilità delle pareti vascolari.

Il

G-Onset:

Il

G-Onset:

Il

G-Onset, è la rapidità con la quale il fattore di carico passa da 1 al

valore finale indotto dalla manovra.

E’ dimostrato

che il G-Onset è il fattore predominante nei casi di incapacità del

pilota. Non è infatti tanto importante il numero di G massimi, ma la

rapidità con la quale vengono raggiunti.

Elevati

valori di G-Onset (>10g/s) mettono in crisi il sistema

cardiovascolare perché:

Elevati

valori di G-Onset (>10g/s) mettono in crisi il sistema

cardiovascolare perché:

La

variazione di pressione sanguigna è troppo rapida per

essere compensata,

La

variazione di pressione sanguigna è troppo rapida per

essere compensata,

Il pilota non ha tempo a sufficienza per effettuare azioni

volontarie di contrasto come la contrazione addominale ecc..

Il pilota non ha tempo a sufficienza per effettuare azioni

volontarie di contrasto come la contrazione addominale ecc..

I

G POSITIVI:

Ottenuti durante manovre quali la richiamata,

durante la quale il sangue fluisce dalla testa ai piedi.

Effetti

fisici in manovra:

Effetti

fisici in manovra:

+2

G: si ha principalmente sensazione di pesantezza degli arti,

+2

G: si ha principalmente sensazione di pesantezza degli arti,

+3

G: le gambe diventano troppo pesanti da sollevare,

+3

G: le gambe diventano troppo pesanti da sollevare,

+4

G: la testa ed anche il tronco sono mantenuti eretti con difficoltà,

+4

G: la testa ed anche il tronco sono mantenuti eretti con difficoltà,

+5

G: non si ha più il controllo dei movimenti muscolari,

+5

G: non si ha più il controllo dei movimenti muscolari,

+6 G: non si possono alzare le braccia al di sopra del

capo; è

ancora

+6 G: non si possono alzare le braccia al di sopra del

capo; è

ancora

possibile

eseguire piccoli movimenti delle dita e

delle mani, ma solo quando l’altro braccio è ben appoggiato.

Effetti

visivi in manovra:

Effetti

visivi in manovra:

Tali effetti sono dovuti alla variazione di

irrorazione sanguigna degli occhi:

+3 G: diminuisce la nitidezza ed il contrasto dei G, e

si ha

offuscamento prima della visione periferica, poi anche della

visione centrale.

+3 G: diminuisce la nitidezza ed il contrasto dei G, e

si ha

offuscamento prima della visione periferica, poi anche della

visione centrale.

+4 G: progressivo restringimento del campo visivo e

subentra l’annebbiamento generale della vista.

+4 G: progressivo restringimento del campo visivo e

subentra l’annebbiamento generale della vista.

+5 e +6 G: un velo nero cala davanti agli occhi e si ha

la

perdita completa di vista, cioè la visione nera (“black out”).

+5 e +6 G: un velo nero cala davanti agli occhi e si ha

la

perdita completa di vista, cioè la visione nera (“black out”).

Non comporta perdita di conoscenza e

interrompendo la manovra acrobatica, solo dopo qualche secondo dal

termine di essa, la vista riprende le sue funzioni normali ed i muscoli

riacquistano la possibilità di contrarsi senza sforzo.

RESISTERE

AI G POSITIVI:

Nel caso in cui il pilota debba affrontare una condizione di G positivi

(fisicamente più sopportabili rispetto a quelli negativi) si eseguono

le manovre M1 e L1 non

appena insorge il G-Onset.

Manovra

M1:

Manovra

M1:

E’

una manovra simile allo sforzo di sollevamento di un peso:

Contrarre i muscoli degli arti e dell’addome

Contrarre i muscoli degli arti e dell’addome

Espirare lentamente e con forza attraverso la glottide

parzialmente chiusa

Espirare lentamente e con forza attraverso la glottide

parzialmente chiusa

Ispirare

rapidamente

Ispirare

rapidamente

Manovra

L1:

Manovra

L1:

Simile

alla manovra M1:

Contrarre i muscoli degli arti e dell’addome

Contrarre i muscoli degli arti e dell’addome

Trattenere il respiro mantenendo la glottide chiusa

Trattenere il respiro mantenendo la glottide chiusa

Espirare

rapidamente, inspirare e ripetere

Espirare

rapidamente, inspirare e ripetere

Tute anti-G:

Tute anti-G:

Per

aumentare la tolleranza umana agli effetti dell’ aumento del fattore

di carico, vengono generalmente usate dai piloti militari di aviogetti

le cosiddette tute anti-G.

Per

aumentare la tolleranza umana agli effetti dell’ aumento del fattore

di carico, vengono generalmente usate dai piloti militari di aviogetti

le cosiddette tute anti-G.

Si tratta di speciali indumenti protettivi

costituiti da vesciche pneumatiche o da tubi rigonfiabili

automaticamente e proporzionalmente al numero di G cui il soggetto è

esposto: tale rigonfiamento, attuato principalmente in corrispondenza

dell’ addome, delle cosce e delle gambe, e ad accelerazioni positive

di 2-3 G, contrasta l’insaccamento ed il ristagno del sangue nelle

regioni inferiori del corpo, facilitando quindi l’afflusso del sangue

nelle regioni superiori e aumentando di circa 1-2 G la resistenza del

pilota.

I

G NEGATIVI:

Molto più affaticanti e faticose sono le

esposizioni alle accelerazioni dirette in senso piedi-testa, cioè ai

cosiddetti G negativi che possono verificarsi:

Durante l’affondata dal volo orizzontale a quello di

picchiata,

Durante l’affondata dal volo orizzontale a quello di

picchiata,

Nel looping rovescio,

Nel looping rovescio,

Nel volo rovescio.

Nel volo rovescio.

I queste condizioni si verifica l’afflusso ed

il ristagno della massa sanguigna nella parte superiore del corpo,

specie nella zona celebrale.

I disturbi che si

verificano sono:

I disturbi che si

verificano sono:

Congestione del viso,

Congestione del viso,

Difficoltà respiratorie,

Difficoltà respiratorie,

Ronzii e fischi alle orecchie

Ronzii e fischi alle orecchie

Cefalea persistente,

Cefalea persistente,

Visione rossa dovuta all’eccessiva irrorazione degli

occhi

Visione rossa dovuta all’eccessiva irrorazione degli

occhi

RESISTERE

AI G NEGATIVI:

Non

esistono manovre di efficacia pari a quelle delle manovre M1 e L1,

d’altro canto è impensabile agire con le tute anti-G negli organi

superiori, per ovvi motivi.

All’insorgere

del G negativo:

All’insorgere

del G negativo:

Inspirare lentamente dilatando il torace e l’addome

Inspirare lentamente dilatando il torace e l’addome

Cercare di completare l’ispirazione quando il G cessa

Cercare di completare l’ispirazione quando il G cessa

Sul piano pratico le accelerazioni negative

vengono evitate con manovre opportune: ad esempio eseguire la picchiata

inclinando il velivolo fortemente sul lato ed esecuzione di una virata

in discesa.

I G negativi vengono di norma evitati poiché,

anche da un punto di vista strutturale, i velivoli di norma resistono

fino ai –2 G prima di subire danni strutturali.

ALIMENTAZIONE

CORRETTA ED ATTIVITA’ CONTROLLATE:

In

allenamento o preparazione aerobica:

In

allenamento o preparazione aerobica:

Rispettare il ciclo del sonno

Rispettare il ciclo del sonno

Non

volare stanchi o stressati

Non

volare stanchi o stressati

Evitare di assumere alcol

Evitare di assumere alcol

Prestare attenzione ai farmaci

Prestare attenzione ai farmaci

Anticoagulanti (anche aspirina)

Anticoagulanti (anche aspirina)

Analgesici o tranquillanti

Analgesici o tranquillanti

Alimentazione:

Alimentazione:

Volare

a stomaco vuoto o a stomaco pieno?

A

tale domanda non esiste una risposta univoca, dipende da fattori

personali dove ciascuno deve capire da solo come si trova meglio. In

linea di massima, tuttavia, è meglio evitare di mangiare molto per ovvi

motivi.

Prediligere:

Prediligere:

Carboidrati quali pasta e pane

Carboidrati quali pasta e pane

Carni

bianche o a basso contenuto di grassi (pollo, tacchino)

Carni

bianche o a basso contenuto di grassi (pollo, tacchino)

Frutta e verdura

Frutta e verdura

Acqua e bevande non gassate (poiché la disidratazione

sopravviene soprattutto in condizioni di

stress)

Acqua e bevande non gassate (poiché la disidratazione

sopravviene soprattutto in condizioni di

stress)

Zuccheri (da mantenere sempre elevati nell’organismo)

Zuccheri (da mantenere sempre elevati nell’organismo)

PREPARAZIONE

ATLETICA:

Non

esistono dati convincenti sull’utilità del training aerobico per

aumentare la resistenza ai G.

E’

invece dimostrato che un eccessivo allenamento aerobico predispone alla

perdita di conoscenza in volo. A tale attività viene preferito

l’allenamento isometrico (pesi stretching) che favorisce un aumento

significativo ( anche 1.5 – 2 G) della resistenza ai G. In linea

generale una buona forma fisica è necessaria ad ottenere un

soddisfacente livello di tolleranza al volo acrobatico.