Supermarine-Vickers “Spitfire”

Introduzione

Nella seconda Guerra mondiale il Vickers-Supermarine Spitfire certo rappresentava il più conosciuto fra tutti gli aerei da combattimento, avendo lasciato indelebili tracce di gloriose imprese nella letteratura, nel cinema, nei fumetti, nella “memoria” stessa dell’uomo comune, fino a divenire, in quella lunga estate del 1940, il simbolo di libertà e supremazia intorno al quale il popolo inglese scelse di stringersi.

Non si può dire, considerando le prestazioni e le doti di manovrabilità, che lo Spitfire sia stato il caccia migliore, ma vuoi il coraggio dei giovani piloti, vuoi le sue qualità intrinseche, esso seppe difendersi con onore su tutti i fronti, tanto da colpire anche il nemico. Infatti, quando Herman Goering, durante una visita ad uno dei suoi migliori reparti da caccia comandato da Adolf Galland, chiese all’asso tedesco quali fossero i desideri dei suoi piloti, si sentì rispondere: “Chiedo che il mio stormo sia armato con gli Spitfire”.

Cronistoria del mito

5 marzo 1936: Vola il

Type 300

La specifica inglese F-37/34, commissionata dall’Air Staff britannico, richiedeva un caccia monoplano armato con otto mitragliatrici, abitacolo completamente chiuso e carrello d’atterraggio principale retrattile.

La Supermarine rispose alla richiesta con un progetto proposto dall’ingegner Sir Reginald J. Mitchell, resosi famoso negli anni ‘20 e ‘30 per i suoi idrovolanti, vincitori dell’ambita coppa Schneider. Questo progetto, denominato Type 300, presentava un piccolo velivolo metallico, con graziose ali ellittiche che sarebbero poi diventate la caratteristica peculiare dello Spitfire.

Importanti furono le innovazioni incorporate nell’elegante aeroplano. Il sistema di raffreddamento impiegava come fluido refrigerante per il motore PV-12 della Rolls-Royce il glicoletilene anziché l’acqua: questo, caratterizzato da una temperatura di ebollizione più elevata (circa 193°), consentiva di operare a temperature più alte, migliorando così il rendimento del radiatore (più è alta la temperatura del liquido, maggiore è la quantità di calore ceduto all’aria a parità di condizioni) e consentendo perciò una riduzione della sua superficie di circa il 50%.

Nelle

ali fu collocato anche l’armamento costituito da 8 mitragliatrici da 7,7 mm,

disposte fuori del disco dell’elica.

Nelle

ali fu collocato anche l’armamento costituito da 8 mitragliatrici da 7,7 mm,

disposte fuori del disco dell’elica.

L’Inghilterra, a differenza di diverse altre nazioni europee e degli Stati Uniti, che preferirono orientarsi verso armi più pesanti, da 12,7 o 20 mm, scelse per ottenere l’elevata potenza di fuoco necessaria per i moderni aerei da caccia, destinati a combattere a velocità dell’ordine dei 500 km/h o più, batterie di numerose armi leggere, caratterizzate da un’elevata cadenza di tiro: dovendo però queste essere installate nelle ali, fuori della portata del pilota, e poiché la mitragliatrice Vickers, arma tradizionale della caccia inglese, non garantiva sufficiente affidabilità, fu necessario ricorrere alla produzione su licenza di una nuova mitragliatrice.

Venne scelta, dopo un confronto con le varie armi del calibro stabilito, la Colt Browning americana, che venne prodotta su licenza dalla BSA (Birmingham Small Arms) Guns Ltd.

Tutte queste modifiche portarono ad un progetto totalmente nuovo rispetto a quello originariamente studiato dalla Supermarine, e quindi fu necessario ridistribuire i vari equipaggiamenti: vennero inoltre abbassati la deriva e il timone e fu adottato un ruotino di coda anziché un pattino. Nel dicembre 1935 il motore PV-12, che fu chiamato definitivamente Merlin, riceveva un certificato provvisorio d’idoneità al volo e un esemplare poté essere installato sul prototipo che, immatricolato K5054, arrivò al primo volo il 5 marzo 1936, a Eastleigh, pilotato dal capitano J. “Mutt” Summers.

In alto e a sinistra: Il Type 300

Agosto 1939 : Mark I

Dotati del motore Rolls-Royce Merlin II e di otto mitragliatrici, gli Spitfire MkI rappresentavano un velivolo operativo, prodotto in un discreto numero di esemplari che, durante i tragici mesi della battaglia d’Inghilterra, seppero farsi valere nonostante la gran massa dei velivoli nemici. I primi 174 esemplari differivano dall’originale prototipo per alcuni dettagli. Infatti vennero equipaggiati con il motore Merlin II da 1044 CV, e dal 78°esemplare in poi, l’elica bipala in legno a passo fisso fu sostituita da una de Havilland tripala a due passi, consentendo al velivolo di incrementare la velocità massima di 8 km/h (da 582 a 590 km/h), a prezzo però di una diminuzione della velocità massima di salita, che passava da 12,85 a 11,05 m/s.

Altre sostanziali modifiche furono l’adozione

di una capottina bombata per la cabina, che migliorava la visibilità per il

pilota, l’introduzione di un blindovetro posto d’innanzi al parabrezza, di una

corazzatura alle spalle del pilota, l’adozione di serbatoi autostagnanti, e la

sostituzione del sistema manuale di retrazione del carrello con un dispositivo

idraulico.

Altre sostanziali modifiche furono l’adozione

di una capottina bombata per la cabina, che migliorava la visibilità per il

pilota, l’introduzione di un blindovetro posto d’innanzi al parabrezza, di una

corazzatura alle spalle del pilota, l’adozione di serbatoi autostagnanti, e la

sostituzione del sistema manuale di retrazione del carrello con un dispositivo

idraulico.

Dal 175° esemplare in poi venne introdotta un’altra importantissima modifica, costituita dall’adozione del Merlin III ma in grado di montare un’elica de Havilland a giri costanti, che consentivano un dosaggio automatico del passo e conseguentemente dei giri del motore. Questa nuova elica consentì un ulteriore aumento generale delle prestazioni, in particolare nel campo della velocità di salita (16,4 minuti per raggiungere i 900 m., contro i 23,8 dell’elica a due passi).

Giugno 1940: PRU (Photo Reconnaisance Unit)

Sin dal 1939 alcuni Spitfire furono disarmati e modificati per la ricognizione fotografica, tramite l’installazione di due macchine fotografiche sotto le ali. Quindi, dopo la valutazione operativa di queste nuove piattaforme, venne formata, nel giugno 1940, la Photo Reconnaisance Unit (PRU). Questa unità era equipaggiata con dei PR IA (per l’addestramento), due PR IB (con maggior capacità di carburante e quattro PR IC (con una macchina fotografica in fusoliera e le due alari spostate sotto la seminala sinistra e la possibilità di portare un serbatoio ausiliario sotto la destra.

L’ultima variante da ricognizione fu la PR ID, della quale furono realizzati due esemplari. Le stesse installazioni di questa variante furono poi applicate a cellule dello Spitfire V, che vennero quindi ridisegnati (PR IV). Questi, disarmati, erano in grado di trasportare un carico suppletivo di quasi 600 litri di carburante e sia due macchine fotografiche F.8, sia due F.52. Ne furono realizzati 230 esemplari.

Settembre 1940: Mark II

Nel settembre 1940 il modello Mk I fu affiancato dall’Mk II, propulso dal nuovo Merlin XII da 1191 CV azionante un’elica tripala Rotol a giri costanti, prodotto in tre versioni: l’Mk IIA, che montava ancora le otto mitragliatrici dell’MK I, e l’Mk IIB, con quattro mitragliatrici e due cannoni da 20 mm.

La versione Mk IIC rappresentava la versione da soccorso marittimo dello Spit. Totalmente disarmata, era munita di una rastrelliera per due bombe fumogene sotto la semiala sinistra, e di un battellino e di un contenitore per il cibo dietro l’abitacolo. Quando la designazione “C” venne adottata per indicare l’impiego dell’ala di tipo C, nella quale poteva essere installato qualsiasi tipo di armamento, questa variante venne ridisegnata ASR II

Marzo 1945: Mark V

L’Mk

V ha rappresentato una delle versioni più importanti per numero di esemplari

prodotti e caratteristiche tecnologiche impiegate. Spinto dal motore

Rolls-Royce Merlin da 1460 CV, venne suddiviso in base a due diversi criteri,

il primo dato dal tipo di armamento installato (Mk VA; Mk VB; Mk VC), e il

secondo in base al tipo d’ala: LF (low flight) per le versioni le cui estremità

ellittiche venivano troncate per ottenere migliori doti acrobatiche e miglior

manovrabilità a bassa quota, e le versioni HF (high flight) per i velivoli destinati

all’intercettazione ad alta quota.

L’Mk

V ha rappresentato una delle versioni più importanti per numero di esemplari

prodotti e caratteristiche tecnologiche impiegate. Spinto dal motore

Rolls-Royce Merlin da 1460 CV, venne suddiviso in base a due diversi criteri,

il primo dato dal tipo di armamento installato (Mk VA; Mk VB; Mk VC), e il

secondo in base al tipo d’ala: LF (low flight) per le versioni le cui estremità

ellittiche venivano troncate per ottenere migliori doti acrobatiche e miglior

manovrabilità a bassa quota, e le versioni HF (high flight) per i velivoli destinati

all’intercettazione ad alta quota.

La

versione Mk VA aveva installate in ala otto mitragliatrici Browning da 7.7 mm.

Tuttavia la Battaglia d’Inghilterra aveva messo in luce che, nonostante il

numero, esse non riuscivano a eguagliare la potenza dei sistemi d’arma dei

BF-109 tedeschi, dotati di un cannone da 20 mm sparante attraverso il mozzo

dell’elica, due cannoni del medesimo calibro in ala e due mitragliatrici da

7.92 sopra il cofano motore. Allora si scelse di ricorrere ad un armamento

misto: lo Spitfire Mk VB era infatti dotato di due cannoni Hispano da 20 mm e

quattro mitragliatrici da 7.7 mm.

La

versione Mk VA aveva installate in ala otto mitragliatrici Browning da 7.7 mm.

Tuttavia la Battaglia d’Inghilterra aveva messo in luce che, nonostante il

numero, esse non riuscivano a eguagliare la potenza dei sistemi d’arma dei

BF-109 tedeschi, dotati di un cannone da 20 mm sparante attraverso il mozzo

dell’elica, due cannoni del medesimo calibro in ala e due mitragliatrici da

7.92 sopra il cofano motore. Allora si scelse di ricorrere ad un armamento

misto: lo Spitfire Mk VB era infatti dotato di due cannoni Hispano da 20 mm e

quattro mitragliatrici da 7.7 mm.

Questo velivolo era facilmente distinguibile dagli altri. Destinato ad operare in climi desertici, si differenziava dall’MK VA e dall’Mk VC per la vistosa gobba presente sotto il motore, alloggiante un complesso sistema di depurazione dell’aria (filtro antisabbia tipo VOKES) e per un nuovo, più efficace, radiatore dell’olio.

L’Mk

VB fu considerato il cavallo da battaglia del Fighter Command (comando caccia)

della RAF tra la metà del 1941 e la metà del 1914.

L’Mk

VB fu considerato il cavallo da battaglia del Fighter Command (comando caccia)

della RAF tra la metà del 1941 e la metà del 1914.

La cellula dell’Mk V si prestava inoltre ad un’ulteriore

modifica, convertendo l’aeroplano di base in un efficace cacciabombardiere,

l’Mk VC. Quest’ultimo era dotato di un vano ala universale, in cui poteva

alloggiare diverse combinazioni di armamenti; una prima configurazione

prevedeva le canoniche mitragliatrici da 7.7 mm. Una seconda 4 mitragliatrici

da 7.7 mm, e due cannoni Hispano da 20mm. Infine, come soluzione “definitiva” per la

caccia ai grossi bersagli a terra e in volo, quattro cannoni Hispano da 20 mm.

A livello di carichi aria-terra, si poteva optare per una singola bomba da 227

kg oppure per due bombe da 113 kg.

Mk VB

1942: L’ultimo anno

del Merlin

Il

1942 ha rappresentato un anno di grandi sviluppi per lo Spitfire. In soli

sedici mesi vennero prodotte sei differenti versioni, e questo senza calcolare

le sottoversioni derivanti da ciascuna di esse e le modifiche eseguite “sul

campo” dal personale tecnico. Al termine del ’42, inoltre, il binomio

aereo-motore, Spitfire-Merlin, verrà disciolto in favore dell’accoppiata

Spitfire-Griffon. L’introduzione di quest’ultimo motore, prodotto sempre dalla

Rolls-Royce, concederà infine la potenza necessaria per poter contrastare

efficacemente i caccia monoposto tedeschi FW-190, che ormai cominciavano ad

affiancare in numero sempre maggiore i piccoli

ma letali BF-109.

Il

1942 ha rappresentato un anno di grandi sviluppi per lo Spitfire. In soli

sedici mesi vennero prodotte sei differenti versioni, e questo senza calcolare

le sottoversioni derivanti da ciascuna di esse e le modifiche eseguite “sul

campo” dal personale tecnico. Al termine del ’42, inoltre, il binomio

aereo-motore, Spitfire-Merlin, verrà disciolto in favore dell’accoppiata

Spitfire-Griffon. L’introduzione di quest’ultimo motore, prodotto sempre dalla

Rolls-Royce, concederà infine la potenza necessaria per poter contrastare

efficacemente i caccia monoposto tedeschi FW-190, che ormai cominciavano ad

affiancare in numero sempre maggiore i piccoli

ma letali BF-109.

Fecero quindi la loro comparsa gli Mk VI ed Mk VII. Tali velivoli rappresentavano l’essenza definitiva dei caccia per l’intercettazione ad alta quota. Dotati di abitacolo pressurizzato, avevano il compito di agguantare i ricognitori JU-86. Le estremità alari allungate miglioravano il controllo a 12000 metri.

L’Mk VIII venne impiegato sia nel ruolo di caccia che di caccia bombardiere. Equipaggiato con la versione più potente del motore Merlin, venne impiegato principalmente nel Mediterraneo e nell’Estremo Oriente.

I modelli Mk X e Mk XI erano versioni a ricognizione disarmate, capaci di raggiungere i 652 Km/h.

Dopo 18298 versioni equipaggiate con motore Merlin, al termine del ‘42 si chiudeva una delle tappe cronologiche di questo aereo.

1943: L’anno del

grifone

La guerra, nella sua tragicità, costituì un grosso impulso per l’industria aeronautica. Ma, per quanto un velivolo sia aerodinamicamente perfetto, esso risulterà altresì perfettamente inutile, senza una motorizzazione adeguata.

La Rolls-Royce, tuttavia, riuscì a creare un motore ancor più potente del Merlin, dando così vita a un aereo che, meccanicamente ed aerodinamicamente, non aveva più nulla a che fare con gli Spitfire Mk-I del tardo ’39.

Nasceva

lo Spitfire Mk XII, equipaggiato col motore Rolls-Royce Griffon, erogante 1760

CV di potenza. A questo seguì, nel 1944, lo Spitfire Mk XIV, dotato del Griffon

modello 65, da 2079 CV. E fu proprio uno di questi aerei ad abbattere per la

prima volta un ME-262 il 4 ottobre 1944. Lo scopo di questi aerei era di

avvicinarsi alle bombe volanti V-1 mentre erano nella fase finale di

avvicinamento all’obiettivo e abbatterle.

Nasceva

lo Spitfire Mk XII, equipaggiato col motore Rolls-Royce Griffon, erogante 1760

CV di potenza. A questo seguì, nel 1944, lo Spitfire Mk XIV, dotato del Griffon

modello 65, da 2079 CV. E fu proprio uno di questi aerei ad abbattere per la

prima volta un ME-262 il 4 ottobre 1944. Lo scopo di questi aerei era di

avvicinarsi alle bombe volanti V-1 mentre erano nella fase finale di

avvicinamento all’obiettivo e abbatterle.

A destra: uno

Spitfire Mk XIV

Dal 1945 al 1954: Gli

ultimi Spitfire

Il caccia ricognitore Mk XVIII stava entrando in servizio nella RAF proprio al termine della guerra. Presentava una struttura rinforzata, un serbatoio con capacità incrementata e un nuovo tipo di tettuccio a goccia. La sua velocità massima era di 712 km/h.

Nel dopoguerra vennero introdotte le versioni Mk21, Mk22 ed Mk24. Oramai, nonostante la vaga somiglianza, questi ultimi caccia non avevano più nulla in comune con gli originari “Spit”. I cambiamenti principali furono apportati alla struttura dell’ala, dotata infine di quattro cannoni.

Le versioni navalizzate (conosciute come Seafire) prestarono servizio con la Fleet Air Arm (l’aviazione della marina britannica), e l’ultimo di questi esemplari fu il Seafire Mk 47. Equipaggiato con un motore Griffon munito di compressore a due stadi, era capace di superare i 730 km/h e venne efficacemente impiegato come aereo da attacco al suolo durante la guerra di Corea.

Lo Spitfire ha il merito di essere l’unico caccia alleato in produzione allo scoppio della guerra e di esserlo ancora alla fine del secondo conflitto mondiale. Prestò servizio in ogni teatro della guerra con centinaia di unità al servizio del Regno Unito e del Commonwealth, degli USA e dell’Unione Sovietica, per un numero totale di esemplari costruiti pari a 22000.

La Battaglia d’Inghilterra.

62 anni fa…

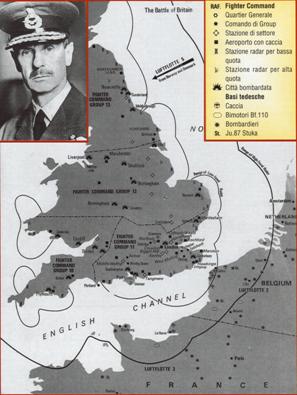

Dopo la caduta della Francia e dei Paesi Bassi, la Wehrmacht (l’esercito tedesco) nel maggio e nel giugno del 1940, rivolse la sua attenzione all’Inghilterra. La sconfitta della Gran Bretagna presupponeva la sua invasione e questa implicava a sua volta il dominio dei cieli. La Luftwaffe (aviazione militare tedesca) schierò tre grani flotte nelle aree della Francia occidentale, di quella nord-occidentale e nei Paesi Bassi, in Norvegia e Danimarca. Per i primi di luglio furono radunati circa 2800 aerei, ma di cui solo la metà era effettivamente efficiente e pronta al combattimento.

Al di là di molti aspetti sentimentali ed epici, particolarmente sentiti “al di là” della Manica, questo conflitto, la Battaglia d’Inghilterra, ha costituito un impiego veramente moderno dell’aviazione, inserita in un contesto che viene definito C3 (Command, Control and Communications), molto sofisticato.

Gli storici fanno cominciare questo conflitto tra il 4 luglio e il 31 ottobre 1940, ma la guerra tra le due sponde proseguì con una fase, detta Blitz, fino al maggio 1941. Dall’autunno di quest’ultimo anno, la RAF poté passare dal ruolo prettamente difensivo a quello offensivo e, nell’estate del 1943, toccò alle forze tedesche mettere in campo sistemi d’arma “hi-tech” per la seconda fase della battaglia d’Inghilterra. A questo punto, però, la RAF era affiancata dalla potenza industriale dagli Stati Uniti, che mettevano a disposizione del governo di Churchill centinaia di caccia e bombardieri. Lo scontro vide le più accese battaglie aeree della storia, con l’impiego di radar, contromisure elettroniche, missili, “fortezze volanti”, ed aviogetti da combattimento.

L’operazione Seelöwe

I piani tedeschi di conquista prevedevano anche l’invasione dell’Inghilterra, che sarebbe potuta venire solo dopo la conquista della sponda meridionale della Manica. Le operazioni, in ogni caso, avevano un andamento positivo per il Reich, ed il 26 maggio 1940 gli inglesi avevano dovuto ritirarsi, a Danquerque, nella Francia, ormai caduta.

Il coraggio dei piloti inglesi si mise in luce quando, durante l’operazione Dinamo il cui scopo era l’evacuazione del personale britannico dai territori occupati, riuscirono ad abbattere 166 aeroplani tedeschi contro i 131 persi.

La prima azione della Germania in questo conflitto avvenne quando degli Stuka affondarono quattro unità inglesi. Vi furono anche azioni isolate di bombardamento contro obiettivi lungo la costa meridionale, ma con scarso effetto. La RAF in questa particolare fase, definita come difensiva, poteva disporre di soli 640 caccia, presso gli aeroporti di Biggin Hill, Kenley, Croydon, Hornchurch, Manston e Tangmere. Questi erano dei punti chiave, e formavano un anello difensivo attorno a Londra e all’estuario del Tamigi. Ancora più importante era il fatto che le coste meridionali e orientali erano coperte da una rete di stazioni radar che poteva individuare le incursioni aeree ad una distanza di circa 160 km.

In alto a sinistra: Sir Hugh Dowding,

comandante del Fighter Command

Il giorno dell’Aquila.

Dopo la prima settimana di agosto la Luftwaffe intensificò gli attacchi. Sciami di bombardieri, scortati dai letali ed agili Bf-109E colpirono, il 13 agosto, ogni obiettivo industriale e militare possibile. Tuttavia le perdite furono ingenti, e i risultati scarsi. L’efficiente uso inglese dei radar fu un fondamentale contributo alla sconfitta tedesca.

I tedeschi, vista l’inutilità della tecnica dei bombardamenti concentrati, passarono allora alla tecnica della caccia libera. Circuitando senza una meta precisa sopra l’Inghilterra meridionale, mentre i bombardieri martellavano gli aeroporti, i caccia tedeschi sorpresero frequentemente i loro colleghi della RAF durante i decolli e gli atterraggi, quando, a corto di carburante o di munizioni, facevano ritorno alle loro basi.

L’errore di Hitler.

Se i tedeschi avessero persistito in questa tattica avrebbero rapidamente messo in ginocchio le difese britanniche. Tuttavia, il 24 agosto, l’equipaggio di un bombardiere sganciò erroneamente le sue bombe su Londra colpendo anche il giardino della residenza della Regina.

Il comportamento della sovrana fu, tuttavia, encomiabile, quando dopo un simile avvenimento si disse contenta poiché, se non fosse accaduto, non avrebbe potuto camminare fra i suoi sudditi, conscia del fatto che essi perdevano le loro case mentre la sua non veniva colpita.

Churchill, con la scusa della rappresaglia, ma il cui vero scopo era invece quello di sostenere il morale della popolazione, ordinò di bombardare Berlino (nella notte tra il 25 e il 26 agosto con 81 bombardieri medi e pesanti). Un furibondo Hitler ordinò allora che gli obiettivi degli attacchi tedeschi si spostassero sulle grandi città e sugli obiettivi civili. Quindi, il 7 settembre, la Luftwaffe iniziò il martellamento della città di Londra mediante 372 bombardieri scortati da 648 caccia. Le missioni continuarono anche nei giorni successivi e in una settimana Londra e i suoi dintorni furono colpiti con 2000 tonnellate di bombe e 2550 contenitori di spezzoni incendiari.

Il 15 settembre, che verrà ricordato come il “Battle of Britain Day”, ad incontrare la formazione della Luftwaffe furono inviate massicce formazioni di Hurricane e Spitfire che abbatterono 56 aerei nemici.

La fine della battaglia d’Inghilterra.

In un certo senso la Battaglia d’Inghilterra era stata vinta poiché quello stesso giorno Hitler cancellò a tempo indeterminato l’operazione Leone Marino. La minaccia di invasione era scomparsa: la RAF aveva vinto.

Alla Luftwaffe questa operazione, invece, costò 2000 aerei distrutti e più di 5200 piloti fra dispersi e morti. Tuttavia anche i difensori avevano pagato un caro prezzo.

Più di 500 piloti furono dichiarati morti o dispersi e gli aeroporti chiave avevano sofferto danni considerevoli, tali che alcuni dovettero essere temporaneamente abbandonati. Inoltre, il 31 ottobre, generalmente considerato l’ultimo giorno della battaglia, la Gran Bretagna aveva in linea otto squadroni da caccia in più di quelli che schierava il primo giorno, i piloti di rimpiazzo stavano arrivando dalle scuole di addestramento ad un ritmo doppio rispetto a luglio. I nuovi piloti erano eredi di una tradizione di vittorie, in cui la sopravvivenza della nazione era stata assicurata dal valore in battaglia di appena 3030 aviatori. Sebbene non fosse la fine degli attacchi aerei, che proseguirono col favore delle tenebre, il Fighter Command della RAF aveva vinto una delle più decisive battaglie della storia.

Lo Spitfire in Italia

Il 20° Gruppo.

Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 la Regia Aeronautica disponeva, nei territori dell’Italia meridionale sotto controllo alleato, di un centinaio di velivoli efficienti, dei quali una quarantina di caccia di vario tipo e una trentina di bombardieri: a questi, nei giorni successivi all’8 settembre, se ne aggiunsero più di 200, tra i quali una quarantina di caccia. Alla fine di settembre la Regia Aeronautica poteva disporre così di circa 300 aeroplani, il 60% dei quali quasi bellicamente efficienti.

Le operazioni contro i nuovi avversari iniziarono immediatamente (già il 9 settembre fu eseguita una missione di ricognizione offensiva e di scorta alle formazioni navali italiane in trasferimento da La Spezia ad altri porti nel Mediterraneo sotto il controllo degli alleati) nonostante le difficoltà relative al mantenimento dell’efficienza dei velivoli, cui si cercò di porre rimedio recuperando, mediante apposite squadre, materiale aeronautico rimasto in Africa settentrionale, nelle isole e nel Meridione. Fu soltanto nell’estate del 1944 che gli alleati, in riconoscimento della lealtà e del valore con cui la Regia Aeronautica aveva operato al loro fianco, iniziarono il rinnovamento della linea di volo mediante la cessione di aerei di costruzione americana e inglese: questo rinnovamento iniziò con la caccia, che ricevette 170 Bell P-39 Airacobra (nelle versioni N e Q) e 53 Spitfire Mk V.

Gli Sptifire furono assegnati al 20° gruppo del 51° Stormo e i primi esemplari giunsero sul campo di Leverano il 15 settembre 1944: gli aerei portavano ancora le insegne jugoslave, essendo stati impiegati dopo il servizio nella RAF per l’addestramento sull’aeroporto di Canne di uno Squadrone della RAF formato da piloti jugoslavi. Sullo stesso aeroporto di Canne vennero effettuati l’addestramento dei piloti e degli specialisti e la revisione degli aerei consegnati in stato piuttosto precario, con soli 33 esemplari in condizioni di volo.

Quando però, il 20 ottobre successivo, il 20° Gruppo, ormai in fase operativa, si trasferì sull’aeroporto di Galatina (Lecce) perché quello di Leverano in autunno era inagibile per le piogge, gli aerei efficienti si erano ridotti a 16. La prima missione offensiva venne effettuata il 23 ottobre: seguirono per tutto l’inverno azioni di scorta agli aerei da trasporto, ricognizione e attacco al suolo, solitamente in appoggio ai partigiani della Garibaldi e jugoslavi.

Alla fine del gennaio del 1945 il gruppo, essendo tornato agibile l’aeroporto di Canne, vi si trasferì per un nuovo ciclo di operazioni; per poter penetrare più a fondo in territorio jugoslavo gli aerei facevano scalo sull’isola di Lissa.

Ultimi esemplari

Il 5 maggio 1945, effettuando una ricognizione a vista sull’area di Zagabria, due Spitfire del 20° Gruppo portarono a termine l’ultima missione della Regia Aeronautica nel secondo conflitto mondiale. A quell’epoca erano presenti sull’aeroporto di Canne 13 Spitfire (8 dei quali efficienti) con la 356° e la 360° Squadriglia del 20° gruppo, mentre altri due Spitfire erano a Frosinone, in dotazione alla scuola da addestramento bombardamento e caccia. Questi aerei erano però in uno stato talmente precario che dovettero essere ben presto demoliti.

Terminate le ostilità con la firma del trattato di pace, all’Aeronautica Militare Italiana venne imposta una consistenza massima di 350 aerei, dei quali 200 tra caccia e ricognitori e 150 da addestramento e trasporto: l’aliquota dei caccia, scomparsi in breve tempo gli aerei di produzione nazionale, venne coperta con un centinaio di Spitfire, una cinquantina di F-38 Lightning e circa altrettanti P-51 Mustang.

Si ebbe così un secondo ciclo operativo degli Spitfire nella ricostituita AMI (Aeronautica Militare Italiana), che ricevette 99 Spitfire LF IX e 11 HF IX: neppure in questo caso si trattava di macchine nuove (provenienti da reparti inglesi di stanza in Italia in via di smobilitazione), ma le loro condizioni generali erano discrete o comunque sensibilmente migliori di quelle dei loro predecessori.

Gli Spitfire furono dati in dotazione al 5° e al 51° Stormo, che contemporaneamente abbandonarono le loro basi al Sud per raggiungere gli aeroporti definitivi: alla fine del 1946 il 102° Gruppo del 5° stormo si stabilì a Orio al Serio, vicino a Bergamo, mentre nella seconda metà del 1947 il 51° Stormo si trasferì a Treviso (155° Gruppo) e a Vicenza (20° e 21° Gruppo). Alcuni Spitfire furono poi assegnati al 1° Reparto tecnico di Milano-Linate che provvide al restauro e alla ricostruzione di numerosi aerei.

L’attività di volo e di addestramento di questi reparti fu particolarmente intensa, a testimonianza della volontà di ricostruzione dell’arma aeronautica: L’impiego degli Spitfire si protrasse, infatti, sino al 1950, quando l’entrata in servizio di materiale americano (i caccia P-47 Thunderbolt) segnò l’inizio della radiazione di questi aerei, ormai al limite delle loro possibilità.

Gli esemplari rimasti furono impiegati, tra il 1950 e il 1951, per l’addestramento nelle scuole e in compiti secondari: il lavoro svolto nelle scuole dal caccia inglese fu nutrito, ma l’arrivo dei Fiat G 59 e dei Mustang segnò la definitiva radiazione degli ultimi esemplari, anche se sembra che alcuni velivoli sopravissuti alla demolizione siano rimasti in servizio sino alla metà degli anni cinquanta.

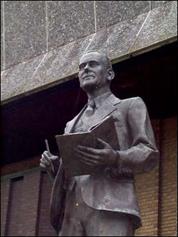

Reginald

Joseph Mitchell

Reginald

Joseph Mitchell aveva solamente otto anni quando i fratelli Wright compirono il

primo volo a motore in America, nel 1903. Durante quei giorni Mitchell passò tutte

le sue ore libere nella sua camera nella casa di Stoke-on-Trent,

costruendo modellini di aeroplani. Fu quello l’inizio

di una promettente carriera nell’ambito della progettazione e dell’ingegneria

aeronautica?

Reginald

Joseph Mitchell aveva solamente otto anni quando i fratelli Wright compirono il

primo volo a motore in America, nel 1903. Durante quei giorni Mitchell passò tutte

le sue ore libere nella sua camera nella casa di Stoke-on-Trent,

costruendo modellini di aeroplani. Fu quello l’inizio

di una promettente carriera nell’ambito della progettazione e dell’ingegneria

aeronautica?

Mitchell lasciò la scuola a 16 anni, e incominciò a lavorare come apprendista alla “Kerr Stuart and Company”, uno studio di progettazione per locomotive a Stoke-on-Trent. Dopo esser diventato un abile tecnico fu trasferito all’ufficio di disegno e progettazione.

Nel 1917, all’età di 22 anni, Mitchell lasciò il suo impiego e si trasferì a Southampton. Lì cominciò a lavorare nello studio di progettazione dell’allora poco conosciuta “Supermarine Aviation Works” sul fiume Itchen a Woolston. Dopo meno di due anni di lavoro venne promosso capo progettista e la sua conoscenza degli idrovolanti raggiunse il culmine.

Era ovvio agli occhi dei dirigenti che “R.J.” fosse qualcosa di più di un semplice progettista, e nel 1920 egli divenne Capo Ingegnere della Supermarine. Nel 1922 , poi, fece partecipare il suo Sea-Lion MkII alla competizione della coppa Schneider, e l’aereo rese vincitrice la Gran Bretagna. Il Sea-Lion era stato sviluppato sotto la direzione di R.J. Mitchell. Era infatti ovvio per lui che, per incrementare la velocità di un aereo, si dovesse diminuirne la resistenza. Quindi aveva ideato un aereo con una sola ala dal profilo molto sottile, e aveva previsto un motore molto potente. Per diminuire ulteriormente la resistenza aveva introdotto un abitacolo nel quale il pilota era praticamente disteso. La struttura era così molto affusolata, ma veramente molto scomoda per il pilota!

Dopo il successo ottenuto con le serie S.4, S.5 e S.6, e vinte le coppe Schneider, R.J decise che era pronto per realizzare un caccia per la Royal Air Force.

Nel

1930 il Ministero dell’Aviazione emanò la specifica F7/30 per un caccia armato

con quattro mitragliatrici con caratteristiche ogni tempo. Mitchell e il suo

team utilizzarono tutte le loro capacità per dar vita

al Supermarine 224. Equipaggiato con il Rolls-Royce Goshhawk,

e un’ala a gabbiano, questo monoplano volò nel luglio del 1934, ma non riuscì a

soddisfare le richieste dei progettisti e del Ministero dell’Aviazione.

Nel

1930 il Ministero dell’Aviazione emanò la specifica F7/30 per un caccia armato

con quattro mitragliatrici con caratteristiche ogni tempo. Mitchell e il suo

team utilizzarono tutte le loro capacità per dar vita

al Supermarine 224. Equipaggiato con il Rolls-Royce Goshhawk,

e un’ala a gabbiano, questo monoplano volò nel luglio del 1934, ma non riuscì a

soddisfare le richieste dei progettisti e del Ministero dell’Aviazione.

A questo punto il caparbio Mitchell decise di raddrizzare l’ala, dotare l’areo di un carrello retrattile, e chiudere l’abitacolo con un tettuccio scorrevole. E quando la Rolls-Royce sviluppò il Merlin, R.J. capì che era quello il motore adatto per la sua nuova impresa.

Il K5054, prototipo dello Spitfire, rullò fuori dall’ hangar dell’aeroporto di Hampshire per prendere il volo il 5 marzo 1936.

Tre anni prima il volo del K5054, nel 1933, Mitchell era stato operato di cancro all’addome. L’operazione risultò essere infruttuosa, e nel 1937 egli si recò presso l’American Cancer Clinic di Vienna per ulteriori trattamenti. La clinica, però, non poteva far nulla per lui, così R.J. tornò in Inghilterra, dopo neanche un mese di permanenza a Vienna.

Reginald Joseph Mitchell morì, all’età di 42 anni, l’11 giugno del 1937. Il suo aereo, lo Spitfire, visse ancora, divenendo il più famoso caccia di tutti i tempi. Furono oltre 22000 gli esemplari costruiti, contando le varie versioni, inclusi gli Seafire e gli Seafang.

Reginald Joseph Mitchell

Reginald

Joseph Mitchell was just eight years old when the Wright Brothers made the

first powered flight in

Mitchell

left school at 16 years of age and started work as an apprentice at Kerr Stuart

and Company, a locomotive engineering works in

In

1917, aged 22, Mitchell left the locomotive works and

It was

obvious to the bosses at Supermarine that "R.J." was more than an

aircraft designer and in 1920 he became Supermarine’s Chief Engineer. In 1922

Supermarine entered their Sea-Lion Mk II aircraft in the Schneider Trophy air

races and won the event for

It was

obvious to the bosses at Supermarine that "R.J." was more than an

aircraft designer and in 1920 he became Supermarine’s Chief Engineer. In 1922

Supermarine entered their Sea-Lion Mk II aircraft in the Schneider Trophy air

races and won the event for

After

the successful results with the S.4, S.5 and S.6 series of seaplanes and

eventually winning the Schneider Trophy outright "R.J." turned his

thoughts towards designing a fighter for the Royal Air Force.

In

1930 the Air Ministry issued specification F7/30 calling for a four-gunned day

and night fighter. Mitchell and his team then set about utilising their skills

and came up with the Supermarine Type 224. This Rolls Royce Goshawk engined

aircraft with a gull-winged effect Monoplane first flew in July 1934, but it

failed to meet the requirements of both the Air Ministry and the designer. So

it was back to the drawing board.

Mitchell

decided to straighten the wings, fit a retractable under-carriage and enclose

the cockpit with a sliding canopy. When Rolls Royce developed the Merlin engine

"R.J." realised that this was the engine for his new private venture.

K5054, the Spitfire prototype, was rolled out of the hangar at Hampshire’s

Eastleigh Airfield and took to the air on its maiden flight on

Three

years before the flight of K5054, in 1933, Mitchell had an operation for cancer

in his abdomen. This proved unsuccessful and in 1937 he went to the American

Cancer Clinic in

Reginald

Joseph Mitchell died, aged only 42 on

Lo Spitfire Mk V:

Analisi Tecnica

L’ala

1) Aerodinamica

dell’ala ellittica

L’equipe tecnica della Supermarine guidata da Mitchell era convinta che si dovesse sviluppare un’ala ellittica percentualmente sottile, per ottenere un’elevata efficienza aerodinamica.

Venne quindi scelta la pianta ellittica, che consentiva la costruzione su profili di spessore percentuale abbastanza ridotto.

Tale scelta fu compiuta sulla base di aspetti puramente aerodinamici, che definivano l’ala ellittica come quella virtualmente perfetta. Esaminiamone quindi alcuni aspetti, in particolare quelli relativi alla resistenza.

Partiamo dalla resistenza d’attrito. Per poterla introdurre bisogna richiamare la teoria elaborata da Prandtl relativamente allo strato limite. In questo enunciato si ammette che l’azione della viscosità (cioè l’azione tangenziale di un fluido reale che ostacola il libero deflusso di una corrente traducendosi in una forza frenante) sia ovunque trascurabile, fuorché in uno stato sottilissimo definito come strato limite, ad immediato contatto con la superficie dei corpi immersi.

E’ quindi evidente che l’azione della viscosità si traduce in una resistenza all’avanzamento relativo del solido nel fluido.

Tuttavia, nel ricercare una legge matematica che definisca tale fenomeno, si è riscontrato che, ferme restando le caratteristiche geometriche del corpo ed il tipo di fluido, la resistenza d’attrito non segue sempre la stessa relazione. Più precisamente, si determinano tre regimi, differenziati fra loro dalla velocità della corrente che investe il solido.

Nel primo di questi regimi, la velocità ha ordine di grandezza minore o uguale a 2 m/s e la resistenza risulta inoltre funzione lineare della velocità. Tale regime è tipico dei fluidi molto viscosi, e da questi prende il nome di “regime viscoso”.

In formula viene espresso dalla relazione:

R = K1 V0

dove:

R = Resistenza all’avanzamento

K1 = coefficiente di proporzionalità

V0 = Velocità relativa.

Aumentando la velocità da 2 a 200 m/s si nota che la resistenza diviene funzione del quadrato della velocità, e tale regime viene definito “regime idraulico”, in quanto è proprio del moto dell’acqua, e si può quindi scrivere:

R = K2 V02

Ed è questo il regime intorno al quale lo Spitfire operava, per gli ovvi limiti imposti dal motore e dalla struttura. Tuttavia, alla fine della guerra, venne preparato uno speciale prototipo, (conservato presso il museo inglese di Duxford) che raggiunse mach 0.95.

Incrementando poi la velocità da 200 a 450 m/s, e cioè avvicinandosi alla velocità del suono e superandola, la resistenza diviene proporzionale al cubo della velocità stessa e tale regime viene definito “regime sonico o supersonico”, in formula:

R = K2 V03

Infine si può dire che la resistenza d’attrito varia al variare della velocità relativa fra solido e fluido.

Il rapido cambiamento da un regime all’altro è da attribuirsi al cambiamento del tipo di deflusso nello strato limite. Da esperimenti condotti, è risultato che tale deflusso può presentarsi come “laminare” o “turbolento”.

Viene definito laminare quando il moto delle particelle entro lo strato limite avviene per falde parallele che scivolano l’una sull’altra senza scambio di masse finite di fluido, mentre è turbolento quando si verificano degli scambi di masse finite ed il moto risulta caotico.

Le cause del passaggio da un moto all’altro sono da ricercare in vari fattori, primo fra i quali una perturbazione critica della velocità, definito anche come “velocità critica”. Considerando inoltre che la velocità è legata alla pressione, si ha un aumento di pressione che ha effetto destabilizzante per il moto laminare poiché l’energia cinetica delle particelle diminuisce per vincere l’aumento della pressione stessa e quindi diminuire la loro velocità fino ad annullarsi ed iniziare il moto vorticoso. Quindi il punto di instabilità risulterà essere posizionato in corrispondenza del punto in cui la pressione è minima.

Ma il deflusso non dipende unicamente dal valore della velocità ma anche da:

- dimensioni del corpo

- natura della superficie (infatti una superficie scabra faciliterà il distacco dello strato limite)

- la curvatura del profilo

- il grado di viscosità e la densità del fluido

Tutti questi fattori sono stati legati in un rapporto definito come “numero di Reynolds”, espresso dalla formula:

Re =![]() (1)

(1)

Dove:

m: coefficiente di viscosità assoluta

r: densità

Dividendo inoltre

![]() = n

= n

dove n viene definito come coefficiente di viscosità cinematica.

La (1) diventerà quindi:

Re =![]()

E’ stato inoltre dimostrato che lo spessore d dello strato limite, adimensionalizzato in regime laminare, può ritenersi dell’ordine di grandezza dell’inverso della radice quadrata del numero di Reynolds:

![]()

mentre nel regime turbolento il suo ordine di grandezza risulta:

![]()

Esaminando quindi la formula generale della resistenza d’attrito:

Ra = Cra

r S V2

Si può dire che il numero di Reynolds influisce sulla resistenza d’attrito perché il coefficiente d’attrito (Cra) dipende anche dal tipo di corrente fluida (laminare o turbolenta) in cui è immerso il corpo.

Per il regime laminare, infatti:

Cra = ![]()

Mentre per il regime turbolento:

Cra =![]()

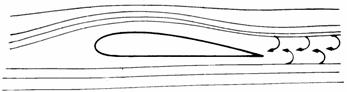

Consideriamo quindi la resistenza aerodinamica di forma, cioè quella dovuta allo squilibrio delle pressioni, che si verificano a monte e a valle di un corpo immerso in un fluido in movimento, e che danno luogo a una scia vorticosa definita anche come resistenza di scia.

Si può vedere, nella figura, come la corrente fluida proceda fino a breve distanza del profilo. Quindi, per la presenza di quest’ultimo, il filetto fluido che si trova al centro subisce un arresto e, per il teorema di Bernoulli, si determina un aumento di pressione corrispondente a quella di rigurgito.

![]() S V2 (2)

S V2 (2)

Le particelle fluide del filetto che incontrano il bordo d’attacco perdono la loro velocità e si dispongono formando a monte del profilo una prua fluida che devierà i filetti adiacenti. Questi procederanno, per un certo tratto, oltre il bordo d’uscita per poi venire bruscamente richiamati a valle dalla depressione ivi esistente.

Il formarsi di questa scia distrugge il recupero di pressione a poppa del profilo, e crea una resistenza, che viene definita di forma. Tale resistenza si traduce in termini pratici in una forza che si andrà ad opporre all’avanzamento relativo del corpo immerso nella corrente fluida. Accurate esperienze hanno dimostrato che la resistenza specifica di un corpo varia con la superficie del medesimo e con la forma del suo contorno e, poiché è dovuta esclusivamente all’azione della pressione, la legge che la regola, in armonia con l’equazione di Bernoulli (2) è esattamente quadratica. Per la resistenza di forma è pertanto valida la relazione

Rf = Crf r S V2 (3)

Abbiamo esaminato ora i fenomeni della resistenza d’attrito e di forma. Tuttavia, considerando un corpo reale, avremo che tali fenomeni non sono mai disgiunti l’uno dall’altro. Essi, infatti, vengono generalmente indicati col nome di “resistenze parassite”, o di “resistenza di profilo”. Tale forza (d’ora in poi le resistenze d’attrito e di profilo verranno indicate come un’unica forza) può essere ricavata sperimentalmente per ciascun corpo preso in esame ed espressa mediante un coefficiente, Cr, il quale viene posto nella formula generale:

R = ![]() Cr

r S V2

Cr

r S V2

Ma, qualora venga considerato un corpo portante, si può osservare che, oltre alla resistenza di profilo, viene ad interagire un’ulteriore forza, definita come “resistenza indotta“ di grande importanza nella trattazione dell’aerodinamica dell’ala ellittica.

Pertanto la resistenza totale di un corpo portante può essere considerata come la somma di tre resistenze parziali, e più precisamente:

- Resistenza d’attrito.

- Resistenza di forma

- Resistenza indotta.

In formula:

Rtot = Ra

+ Rf + Ri

Esprimendo le resistenze attraverso i rispettivi coefficienti si ha:

Crtot = Cra

+ Crf + Cri

E, considerando quanto detto prima, cioè che la resistenza di forma può essere sommata alla resistenza di attrito a formare la resistenza di profilo, si può dire che:

R = Rp

+Ri

E così anche per il coefficiente di resistenza:

Cr = Crp

+ Cri

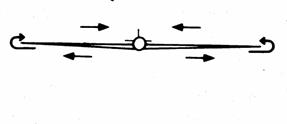

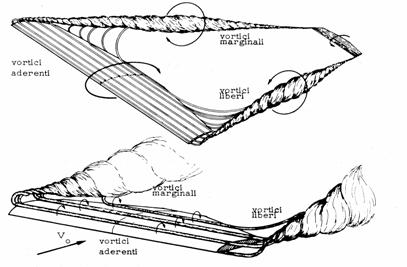

Riconsideriamo quindi, per un attimo, il comportamento dello strato limite. In esso i vari strati fluidi che scorrono a contatto fra loro, animati da velocità differenti, finiscono con l’arrotolarsi per l’effetto dell’attrito dovuto alle forze viscose, dando così luogo a tanti piccoli vortici come in figura:

Tali vortici vengono definiti

come “vortici aderenti”. Poiché si sta considerando un’ala reale,

e quindi di apertura finita, si avrà inoltre che alle sue estremità, dove viene

a mancare una superficie di separazione fra due zone a pressione differente, si

determinerà un flusso laterale dal centro verso  le

estremità sul ventre e dalle estremità verso il centro sul dorso. Quindi i

vortici aderenti superiori e inferiori si intrecceranno e formeranno in

corrispondenza delle estremità ulteriori vortici, definiti come “vortici

liberi”. Questi due gruppi di vortici tendono ad avvolgersi l’uno

sull’altro, dando luogo a due nuclei vorticosi i quali costituiscono, nel loro

insieme, quelli che vengono definiti vortici marginali, di intensità uguale ed

opposta.

le

estremità sul ventre e dalle estremità verso il centro sul dorso. Quindi i

vortici aderenti superiori e inferiori si intrecceranno e formeranno in

corrispondenza delle estremità ulteriori vortici, definiti come “vortici

liberi”. Questi due gruppi di vortici tendono ad avvolgersi l’uno

sull’altro, dando luogo a due nuclei vorticosi i quali costituiscono, nel loro

insieme, quelli che vengono definiti vortici marginali, di intensità uguale ed

opposta.

Prandtl ha dimostrato, mediante il calcolo, che a parità di portanza la resistenza indotta è minima quando la velocità verticale indotta dai vortici liberi è costante lungo tutta l’apertura alare, cioè, la ripartizione della spinta lungo detta apertura è rappresentata dalle ordinate di una semiellisse, più precisamente costituita da due semiellissi. Ciò si verifica su ali aventi pianta di forma ellittica, dove l’asse focale (luogo geometrico dei fuochi delle singole sezioni) abbia andamento pressoché rettilineo.

Il coefficiente di resistenza indotta, calcolato da Prandtl risulta:

Cri = ![]()

Da tale formula è immediato notare che si ha resistenza indotta (Cri ¹ 0) ogni qualvolta esiste portanza (Cp ¹ 0). Tale resistenza sarà tanto più grande quanto maggiore è la portanza e minore l’allungamento.

Per la sua particolare forma l’ala in pianta ellittica rappresenta quella dal coefficiente di resistenza indotta minore. Considerando quindi la polare di Prandtl per cui:

Cr =Crp +![]()

E’ intuitivo notare che l’ala ellittica risulta essere quella che, a parità di coefficiente di portanza, offre minor resistenza totale.

2) Il perché di uno spessore percentuale ridotto

La caratteristica più notevole del Type 300 fu certamente l’ala. La forma ellittica consentiva la costruzione su profili di spessore percentuale abbastanza ridotto (fu previsto del 13% alla radice, da ridursi fino al 6% all’estremità) e perciò migliori caratteristiche aerodinamiche.

Lo spessore percentuale è un parametro rappresentato dal rapporto fra lo spessore massimo di un profilo e la sua corda, in percentuale.

Quindi, per fare un esempio, lo spessore percentuale di un cilindro, a sezione pressoché perpendicolare rispetto al suo asse longitudinale, risulta del 100%, mentre quello riferito ad una sezione obliqua a 45° è del 70% e così via.

Va poi considerato il fatto che la resistenza aerodinamica di forma è direttamente proporzionale allo spessore percentuale del profilo e che, alla sua particolare geometria ellittica, segue una resistenza indotta minima.

L’ala in pianta ellittica consente, in tal modo, di raggiungere un doppio risultato:

1. Diminuire lo spessore percentuale delle sezioni, e quindi diminuire la resistenza.

2. Ridurre l’attrito.

Infine, poiché l’efficienza viene espressa dal rapporto portanza / resistenza, questo tipo di superficie risulta essere la migliore.

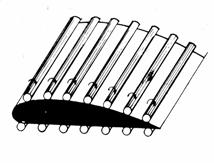

3) Caratteristiche costruttive e dati tecnici

Costruttivamente l’ala dello Spit era basata su un unico

longherone anteriore e da un falso longherone posteriore. Per

facilitarne la costruzione, Mitchell inventò persino le solette a struttura  tubolare, che consistevano nell’accoppiamento di un’anima in

alluminio, rastremata, con un sistema di profilati a sezione quadrata, inseriti

l’uno dentro l’altro. Man mano che ci si spostava dalla radice dell’ala

all’estremità, tali profilati venivano ridotti di

numero, partendo da una soletta piena per passare a cinque elementi e quindi

giungere a zero, dove il momento flettente si annullava (in corrispondenza della

sezione di interfaccia con la tip alare). Il

rivestimento metallico era costituito da una lega alluminica, l’Alclad.

tubolare, che consistevano nell’accoppiamento di un’anima in

alluminio, rastremata, con un sistema di profilati a sezione quadrata, inseriti

l’uno dentro l’altro. Man mano che ci si spostava dalla radice dell’ala

all’estremità, tali profilati venivano ridotti di

numero, partendo da una soletta piena per passare a cinque elementi e quindi

giungere a zero, dove il momento flettente si annullava (in corrispondenza della

sezione di interfaccia con la tip alare). Il

rivestimento metallico era costituito da una lega alluminica, l’Alclad.

4) Svantaggi dell’ala ellittica

L’ala ellittica, tuttavia, comporta degli svantaggi, e più precisamente:

· Svantaggi Costruttivi

· Svantaggi Aerodinamici

Gli svantaggi costruttivi sono ovviamente dettati dalla difficoltà di realizzare una struttura di tipo ellittico (rivestimenti, longheroni, centine), e dal fatto che i risultati ottenuti da quest’ultima sono in buona approssimazione raggiungibile con un’ala trapezia opportunamente dimensionata. Quelli aerodinamici sono costituiti dal fatto che, essendo la distribuzione della portanza ellittica, lo stallo dell’ala avverrà uniformemente lungo tutta l’apertura alare. Invece sarebbe preferibile per il pilotaggio che lo stallo avvenisse dalla radice verso l’estremità.

La

fusoliera

La fusoliera era interamente metallica e aveva una struttura semilavorante, inglobando anche, integralmente, una porzione staccabile dell’impennaggio verticale. Essa era schematicamente suddivisibile in tre parti, la prima delle quali andava dall’ordinata numero cinque alla numero undici e comprendeva l’attacco per il parafiamma, i serbatoi e la cabina di pilotaggio.

L’accesso

al cockpit era facilitato dalla presenza, sul lato sinistro ad esso, di uno

sportellino abbattibile verso l’esterno. La visibilità verso i settori

posteriori era invece garantita da un elemento in perspex (equivalente al

plexiglas-polimetacrilato) posizionato sul dorso della fusoliera alle spalle

del pilota. Questi si accomodava su di un sedile in bakelite, il quale,

vincolato da una travatura reticolare, portava l’alloggiamento per il

paracadute (che allora veniva indossato sui lombi e non sulla schiena).

Immediatamente a valle del blindovetro (spesso 38 mm)

uno schermo antiriflesso fumé poteva essere estratto / retratto mediante un

comando meccanico. Il parabrezza poteva essere sghiacciato dal pilota che agiva

su una pompetta che attingeva dal piccolo serbatoio

della miscela di glicoletilene. Il tettuccio, sganciabile in volo, era dotato,

sul MK V, di uno sportellino mobile posto sul lato sinistro. Su versioni

successive del velivolo esso venne rimosso, grazie ai miglioramenti nella

ventilazione dell’abitacolo.

L’accesso

al cockpit era facilitato dalla presenza, sul lato sinistro ad esso, di uno

sportellino abbattibile verso l’esterno. La visibilità verso i settori

posteriori era invece garantita da un elemento in perspex (equivalente al

plexiglas-polimetacrilato) posizionato sul dorso della fusoliera alle spalle

del pilota. Questi si accomodava su di un sedile in bakelite, il quale,

vincolato da una travatura reticolare, portava l’alloggiamento per il

paracadute (che allora veniva indossato sui lombi e non sulla schiena).

Immediatamente a valle del blindovetro (spesso 38 mm)

uno schermo antiriflesso fumé poteva essere estratto / retratto mediante un

comando meccanico. Il parabrezza poteva essere sghiacciato dal pilota che agiva

su una pompetta che attingeva dal piccolo serbatoio

della miscela di glicoletilene. Il tettuccio, sganciabile in volo, era dotato,

sul MK V, di uno sportellino mobile posto sul lato sinistro. Su versioni

successive del velivolo esso venne rimosso, grazie ai miglioramenti nella

ventilazione dell’abitacolo.

Per consentire la visione dei settori posteriori, sulla sommità dell’arco del parabrezza era posizionato uno specchietto.

I guanti e gli stivali del pilota potevano essere scaldati elettricamente dopo averli connessi in cabina mediante giunti a sgancio rapido (per consentire l’abbandono del velivolo senza impedimenti).

La parte centrale della fusoliera comprendeva le ordinate dalla numero 11 alla numero 19; quella di coda era giuntata all’ordinata numero 19 mediante 52 bulloni e 4 perni e comprendeva anche la parte fissa del timone verticale.

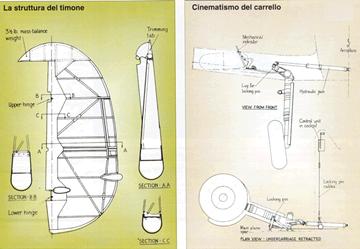

Gli

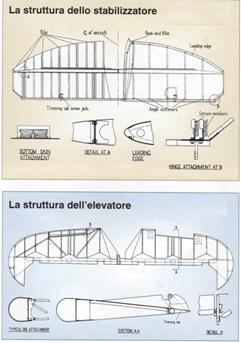

impennaggi

Lo stabilizzatore era di costruzione metallica a semiguscio, ed era costituito da due longheroni, da un bordo d’entrata e dalle centine. Esso era rivestito con un fasciame di lega di alluminio. L’elevatore aveva una struttura simile a quella dello stabilizzatore ma era rivestito in tela, per rendere più facile la sua equilibratura (alcuni suoi elementi di collegamento erano in legno di Spruce). Lo stesso dicasi per i trim, che non aveva la funzione di servo-tab. Il timone di direzione, poteva avere la struttura in alluminio ed era rivestito in tela, come del resto il suo trim. Su alcune serie di produzione esso venne realizzato in legno.

I comandi di volo.

I comandi erano trasmessi alle superfici mediante cavi d’acciaio. La pedaliera a due posizioni, era regolabile in lunghezza, per adattarsi alla struttura del pilota, mentre la barra di comando era quella caratteristica dello Spitfire, dotata del consueto anello superiore, sul quale era installato il comando di sparo.

Gli alettoni, (di tipo frise), azionati da cavi d’acciaio disposti a catene chiuse, avevano

rotazione differenziale, e il bordo d’attacco era compensato aerodinamicamente.

L’angolo di deflessione verso l’alto era maggiore di quello consentito verso il

basso, per evitare possibili stalli d’ala (l’autorotazione sui velivoli

dell’epoca non era, infatti, una manovra consigliabile). Non era presente un

trim sull’asse di rollio, ma si poteva regolare a terra il bordo d’uscita,

piegandolo in modo opportuno (ciò era consentito una sola volta, poi esso era

da sostituire). L’elevatore era comandato  da

un sistema chiuso di cavi d’acciaio, duplicati per sicurezza e incrociati per

ripristinare il comando corretto. Nella catena di trasmissione era presente

anche un’asta rigida di interconnessione. Il timone verticale era azionato da

un sistema simile a quello dell’elevatore, nel quale, però, i cavi non erano incrociati.

I flaps erano a spacco (split flaps), e potevano essere disposti in due

posizioni, <<Full up>> o <<Full down>>. essi erano

costituiti da due sezioni per semiala, che erano collegate meccanicamente fra

loro. Gli ipersostentatori avevano la particolarità operativa di non poter

essere utilizzati per il decollo (questo era invece consentito sui Seafire, che

avevano la posizione intermedia a 18°). Il meccanismo di estrazione era

pneumatico, mentre la retrazione

avveniva grazie ad un sistema di molle che si caricava durante la manovra

opposta.

da

un sistema chiuso di cavi d’acciaio, duplicati per sicurezza e incrociati per

ripristinare il comando corretto. Nella catena di trasmissione era presente

anche un’asta rigida di interconnessione. Il timone verticale era azionato da

un sistema simile a quello dell’elevatore, nel quale, però, i cavi non erano incrociati.

I flaps erano a spacco (split flaps), e potevano essere disposti in due

posizioni, <<Full up>> o <<Full down>>. essi erano

costituiti da due sezioni per semiala, che erano collegate meccanicamente fra

loro. Gli ipersostentatori avevano la particolarità operativa di non poter

essere utilizzati per il decollo (questo era invece consentito sui Seafire, che

avevano la posizione intermedia a 18°). Il meccanismo di estrazione era

pneumatico, mentre la retrazione

avveniva grazie ad un sistema di molle che si caricava durante la manovra

opposta.

Impianto idraulico e carrello

L’impianto idraulico, la cui pompa era azionata dal motore, lavorava a 1800 psi, e azionava il solo carrello, che veniva retratto in direzione dell’estremità dell’ala. Tale disposizione era stata giudicata come l’unica attuabile, a causa del ridotto spessore dell’ala, che non avrebbe potuto ospitarlo in una installazione diversa. Gli ammortizzatori di tutti e tre gli elementi erano di tipo oleopneumatico. Gli indicatori meccanici, (uno per parte), posti sul dorso dell’ala, avvertivano il pilota dell’avvenuto alloggiamento della ruote nella loro sede. Il ruotino di coda era di tipo fisso, per cui la sterzata era affidata a brevi e precisi colpi di freno.

L’impianto

pneumatico

Il motore azionava anche un’altra pompa, che caricava di aria compressa ad una pressione di 300 psi due bombole, collegate in serie fra loro; tale sistema, composto da un filtro e da un riduttore di pressione, (che veniva portata a 140 psi sul VA e a 200 psi sul VB e VC), azionava i freni, le armi, i flaps e le luci di atterraggio (estensibili con l’area compressa e detraibili a molla) e veniva sostituito, se andava in avaria, per un periodo di tempo ovviamente limitato, da un sistema di emergenza alimentato da una bombola di CO2.

L’impianto

carburante

L’impianto carburante faceva capo a due serbatoi, posti in fusoliera, l’uno sopra l’altro, di fronte al cockpit, rispettivamente da 218 e 168 litri, e da un sistema di drop tanks da 136 e 409 litri. Per incrementare l’autonomia era possibile anche installare un serbatoio sganciabile da 773 litri. In tal caso il velivolo doveva essere equipaggiato con un ulteriore serbatoio posteriore di fusoliera da 132 litri, per ripristinare il centraggio. Per far spazio a quest’ultimo, una delle bombole dell’ossigeno doveva essere ricollocata alle spalle dell’altra, in posizione arretrata.

L’elica, tripala, poteva essere una De Havviland 5/39 a velocità costante o De Havviland Hydromatic o Rotol.R.X. 5/10, sempre a velocità costante. Questo significava che all’interno del motore vi era un comando, comprendente delle masse centrifughe giranti a velocità proporzionale a quella del motore, e collegato sia all’elica, sia alla leva di comando del pilota. Una volta che quest’ultima è stata fissata in una data posizione di funzionamento (passo piccolo, grande o intermedio), manterrà la velocità del motore all’incirca costante nonostante ampie variazioni della velocità di volo. L’elica può essere fissata in tal modo a un passo piccolo nel decollo, e il motore spinto alla potenza massima. A mano a mano che l’aeroplano accelera in avanti, il dispositivo di velocità costante gradualmente aumenta il passo dell’elica, per impedire che il motore possa imballarsi, mentre permette all’aeroplano di raggiungere un’alta velocità di traslazione. Per la piena velocità di volo il pilota deve scegliere il passo grande: la velocità del motore allora diminuirà fino ad una potenza media di crociera, mentre la velocità rispetto all’aria continua d aumentare. Se l’aeroplano è posto in affondata le pale semplicemente assumono un passo ancor più grande e la velocità rimarrà entro i limiti desiderati.

![]()

Tipo: Supermarine Spitfire Mk.V

Nazionalità GB.

Anno di costruzione 1941

Apertura alare m. 11,22

Lunghezza m. 9,12

Altezza m. 3,49

Velocità km/h. 602

Autonomia km. 1135

Armamento 8 mitraglie da 0,303 in.

La parte magica dello Spit: Il Merlin

Rolls-Royce Merlin

Progettato

da Sir F. H. Royce e da Sir

Stanley Hooker, alla testa

del team composto da A. G. Elliott,

E. W. Hives e A. J.

Rowledge, il Merlin è il discendente di una famiglia di motori degli anni '30,

fra i quali si misero in luce il Kestrel ed il Model «R», utilizzato,

quest'ultimo, per potenziare l'ultimo vincitore della Coppa Schneider, il

Supermarine S613.

Il

Merlin 1, capostipite della famiglia, era basato su un'architettura a V

diritta, dove cioè i cilindri hanno la testa verso l'alto; esso ne ebbe 12,

disposti su due bancate a 60°, per una cilindrata totale di 27 litri.

La

potenza del motore aumentò di generazione in generazione nel corso del

conflitto, va però notato che il peso specifico del Merlin, invece, nel

corso della sua vita operativa, venne riducendosi, in parallelo alla crescita

di potenze via via maggiori, passando da 0,54 kg/HP del Merlin 1 a 0,423 kg/HP

del Merlin 500.

Dai

1.040 HP dei primi Merlin 1 e Il si giunse al «massimo relativo» delle serie

130 e 131 di 2.060 HP e al «massimo assoluto» del modello RM17M di 2.640 HP. A

titolo di confronto, si pensi che il progenitore Rolls Royce R, da record

(Vickers Supermarine S6B), sviluppava 2.650 HP a 3.200 rpm, alimentato da una

miscela «esotica» di 60% di Metanolo, 30% di Benzene, 9% di Acetone ed 1% di

Piombo Tetraetile.

Il

motore inglese era un propulsore alternativo raffreddato a liquido (una

miscela composta da un 70% di Acqua e un restante 30% di Glicole

Etilenico): il sistema di raffreddamento a liquido, tipico dei motori in

linea, pur ottimo dal punto di vista dei risultati, rendeva il Merlin ben più

vulnerabile di un qualsiasi altro motore radiale raffreddato ad aria.

Il

Merlin era poi equipaggiato con un riduttore e con un compressore centrifugo,

azionato meccanicamente.

Il

compressore centrifugo non serviva tuttavia, come ad esempio nei Pratt and

Whitney, a rispristinare la potenza in quota, ma a incrementarla fin dal

livello del mare.

Fu

con lo Spitfire MkIX che si passò dal compressore centrifugo monostadio ad un

velocità a quello a due velocità bistadio che garantiva una migliore curva di

potenza in quota; il cambio veniva azionato da una capsula aneroide in grado di

"sentire" il cambio di quota attraverso la densità dell'aria.

Il sistema di alimentazione

Una

scelta cruciale fu quella dell'adozione di un sistema di alimentazione

a carburatore. I tecnologi britannici sono stati sempre, per tradizione,

piuttosto «conservatori».

L'adozione

del "carburetor SU" (questo era il suo nome) si era presentata come

foriera di apprezzabili vantaggi:

-

efficiente raffreddamento della miscela e miglioramento del coefficiente di

riempimento

-

semplicità costruttiva (un terzo circa del numero delle parti richiesto da un

equivalente sistema ad iniezione)

-

maggiore affidabilità in ambienti operativi difficili

- facilità

di manutenzione e di regolazione sul campo

- intercambiabilità delle parti (impossibile, come vedremo

sui sistemi di iniezione diretta Bosch

dei motori tedeschi).

Tuttavia

questa grande semplicità e funzionalità dello sperimentatissimo sistema a

carburatore presto si dovettero pagare con limiti forse più grandi nei pregi.

Quando

gli Hurricane e gli Spitfire della RAF cominciarono a scontrarsi con i

Me.109E della Luftwaffe. emerse un grave problema, che non sarebbe stato

affrontato sui Merlin I e II, ma solo sui modelli successivi.

L'alimentazione

del motore non era garantita in caso di manovra con g negativi.

In

sostanza, i caccia della RAF venivano surclassati dai loro avversari tedeschi

non appena questi ultimi si gettavano in affondate vertiginose.

I Merlin non solo perdevano regolarmente colpi ma giungevano

talvolta a spegnersi in volo. Alla rimessa. si generavano nuvole di fumo nero,

quando i Me.109E erano ormai lontani.

La soluzione Britannica

I tecnici

britannici ovviamente indagarono sul fenomeno.

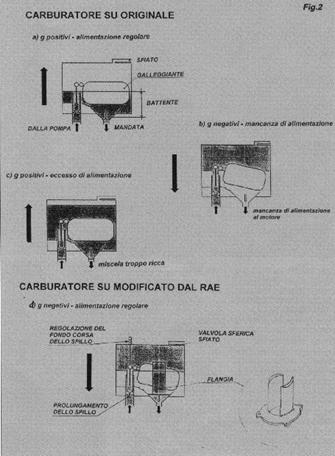

Riferendoci

alla Fig.2, caso a, osserviamo uno dei corpi dei carburatore; esso risulta

appropriatamente alimentato dalla pompa del motore, seppur in condizioni di g

positivi. Il livello di carburante è regolare ed il galleggiante si dispone

orizzontalmente.

Quando

però il velivolo, e quindi il motore, viene sottoposto a g negativi (vedi il

caso b), il galleggiante, per inerzia, si inclina e, mentre l'alimentazione

dalla pompa non viene interrotta, il carburante presente nella vaschetta si

dispone verso l'alto della stessa, interrompendo il flusso regolare al motore.

Questo

era il primo grave difetto del carburatore SU.

Anche

in g positivi, però, le cose non andavano molto bene. In tali condizioni (vedi

il caso c), si poteva verificare che il carburante andasse a sovralimentare la

mandata, dando origine ad una miscela troppo ricca, la qual cosa risultava

particolarmente disastrosa in quota, dove, data la minore densità specifica

dell'aria è necessaria una miscela povera. In tali condizioni, lontane da

quelle ottimali, il motore si ingolfava, generando vistose fumate nere, che

fuoriuscivano dai tubi di scarico.

Per

ovviare a questi inconvenienti, i tecnici della Rolls Royce svilupparono una

semplice modifica che consisteva nell'installazione di un diaframma nel

carburatore. Essa venne applicata per la prima volta al Merlin 50 di uno Spit

VB di un reparto di North Weald (Essex), il quale venne convertito presso la

base sperimentale di Boscombe Down, nel dicembre 1941. La scarsa efficacia del

rimedio spinse i responsabili del programma a restringere la modifica ai soli

caccia del reparto.

Intervenne

a questo punto il Royal Aircraft Establishment (RAE) di Farnborough: quest'ultimo

installò, in ciascun corpo del carburatore SU, cinque nuove parti. La modifica

aveva il vantaggio di essere semplice e di poter essere introdotta sui campi,

in modo facile ed accessibile anche da parte del personale di terra della RAF.

Come

si può vedere nel caso d, venne installata una flangia, che era in grado di

andare a «pescare» il carburante anche quando esso, sottoposto ai g negativi,

si disponeva nel volume alto della vaschetta, Si installò anche una valvola a

sfera, che, in tali condizioni, chiudeva il flusso verso lo sfiato.

Si

aggiunse, quindi, una vite di regolazione del fondo corsa del comando dello

spillo e si allungò quest'ultimo, dotandolo di una nuova estremità, in modo da

incrementare la parzializzazione del flusso in mandata dalla pompa, nel caso di

g positivi (per ovviare ad una miscela troppo ricca).

Fu

una donna, Beatrice Shilling, tecnico del RAE, ad individuare tale ultima

soluzione.

La

prima versione della sua modifica consisteva in un diaframma, posto

esternamente al carburatore, fra quest'ultimo e la pompa. Da questa soluzione

si passò a quella dell'estensione dell'ago, che restringeva al solo «carburetor

SU» l'area di intervento.

Questa

seconda fondamentale modifica entro in produzione soltanto durante il

1942, il che significa che, se il MKIX si può considerare sostanzialmente

esente da questi problemi sotto G negativi, altrettanto non si può dire dello

Spitfire MkVB e C la cui vita operativa come caccia di prima linea in teatri

primari fu effettivamente limitata al 1941-42, in quanto proprio nel 1942, con

l'apparizione del FW-190a3 nei cieli Francesi e della Manica dalla RAF nacque

uno degli aerei "tappabuco" più riusciti del conflitto. Si trattava

appunto dell'MkIX, la cui struttura ricalcava sostanzialmente l’MkV e che

montava inizialmente il nuovo Merlin 61 da 1390 cavalli turbocompressore bifase

a due velocità. Infine, nel 1944, entrava in linea il Merlin 63 da 1710

cavalli, montato sugli MkIXE.

La

serie 60 sembra dunque vedere risolto il problema delle sollecitazioni

centrifughe e centripete; rimanevano comunque

due pecche a questi straordinari motori, legate al permanere del

sistema di alimentazione a carburatore:

1)

Abbiamo appena visto come il Carburetor SU dotato dei nuovi

"improvements" fosse ormai in grado di "pescare" la miscela

dal carburatore in qualunque posizione essa si trovasse (e la posizione era

appunto legata ai G, si veda in figura 2); non era tuttavia in grado di

distribuire la stessa ai cilindri in maniera altrettanto precisa ed indifferente

ai G quanto un sistema ad iniezione. Questo significava in pratica che, per

quanto fossero ormai superati i problemi maggiori (lo shut-off in G negativi e

l'ingolfamento in G positivi), restavano problemi di minore entità, ma non

proprio trascurabili, cioè:

-

il rischio ancora una volta di ingolfamento sottoponendolo a G positivi

(molto più raro però che in precedenza)

-

il rischio di surriscaldamento del cilindro più caldo in seguito a manovre con

G positivi

-

ancora sensibili cali di giri legati ad un più difficoltoso raggiungimento dei

cilindri da parte della miscela sotto G negativi.

2)

Il secondo handicap ancora riscontrato era la risposta alla manetta, la

quale non poteva essere tanto pronta quanto quella di un motore con

sistema ad iniezione, il che risultava un problema soprattutto di fronte

a manovre in cui fosse stato necessario togliere potenza.

Un

esempio può essere il classico split s senza manetta effettuato da un 109 già

sufficientemente veloce da effettuare la manovra

(220+ mph), che tuttavia togliendo manetta nello split non può essere

seguito dallo Spit se questi non fa altrettanto; è tuttavia al termine

dell'inversione che il 109 si trovava a poter sfruttare, oltre che la propria

superiore accelerazione (dovuta alla minore resistenza aerodinamica della

fusoliera e dell'ala nonché al minor carico per metro quadrato di quest'ultima)

anche e soprattutto la notevole lentezza dello Spit a recuperare i giri

sacrificati per lo split. Se lo Spit avesse dunque seguito il 109 in questa manovra si sarebbe trovato in definitiva lontano dalla

vittima designata, dopo aver inutilmente perduto quota. In ogni caso, un buon

pilota di Spit non avrebbe mai seguito quello split s a 7 g.

Accompagnarono

poi tutta la vita operativa dei Merlin problemi di corretta

lubrificazione del motore durante il volo invertito; i serbatoi dell'olio

rimanevano, infatti, in tal senso deficitarii.

A

titolo di curiosità riporto poi il fatto che questi «ímprovements»

vennero osteggiati negli ambienti ufficiali, in quanto le vecchie mentalità

ritenevano che consentire ai piloti qualsiasi manovra acrobatica li avrebbe

distratti dal vero scopo della missione che stavano compiendo.

Questa

resistenza da parte dei comandi britannici va forse letta come un'iniziativa

volta a preservare la prudenza dei piloti britannici fino allora abituati a non

seguire i 109 nelle loro vertiginose picchiate evasive, cosa considerata quanto

mai "sana" anche da Johnny Johnson, il maggiore asso della RAF,

autore di "Wing leader" e pilota di Spit.

La soluzione statunitense

L'esperienza

maturata dall'americana Packard, che produsse su licenza i Merlin destinati ai

P-51 Mustang e alle versioni F e L dei P-40 (rispettivamente il Kittyhawk Il e il

«Gipsy Rose Lee»), venne trasferita in Inghilterra. La ditta statunitense aveva

applicato al V1710 un carburatore Bendix Stromberg, sulle proprie versioni del

Merlin. Il sistema spruzzava il carburante, con una pressione relativamente

bassa, direttamente nel primo stadio del compressore, con il vantaggio di

causare l'abbassamento della temperatura della miscela (dovuto al calore

latente di evaporazione) senza alcun problema di regolazione tipico dei

carburatori con galleggiante.

Il

difetto principale di questo sistema era invece connesso alla presenza di aria

nelle linee, che poteva comportare anche il totale spegnimento del motore. In

effetti, sullo Spitfire, al fine di massimizzare l'autonomia, era pratica

comune quella di consumare tutto il carburante presente nei serbatoi

sganciabili. Questa azione causava l'ingresso di aria nelle tubazioni e il

rimedio fu quello di installare un nuovo sfiato nel circuito di dosaggio, che

agiva drenando il carburante.

Successivamente

all'introduzione del sistema Bendix Stromberg, fu sviluppato in Inghilterra un

nuovo carburatore SU, che iniettava in modo continuo la benzina, a pressione

moderata, nel primo stadio del compressore, per mezzo di una speciale pompa SU.

Quest'ultima utilizzava la velocità angolare del motore e la pressione di

alimentazione come input per regolare l'erogazione di carburante, ma fu

introdotta solamente dalla serie 100 in avanti (vanno esclusi dunque tutti gli

Mk IX).

Un

vantaggio tipico di questo nuovo impianto fu quello di eliminare definitivamente

gli ingolfamenti.

Tuttavia

l'innovazione del Bendix Stromberg non può però riferirsi a molti modelli

della serie sessanta che furono applicati agli Spit.

Infatti,

la produzione britannica cominciò ad introdurre il Bendix solo nei modelli 66,

70, 76, 77 e 85: questo significa dunque che non fu

applicato sugli MkIX B e C, capaci di 1710 hp che potrebbero essere

simili a quello modellato in AH. Duole tuttavia dire, ma questa è la

verità, che il modello Mk IX E ne era effettivamente dotato, il che significa

che subiva molto meno le differenze di G. Rimane comunque un dato piuttosto

"confortante", confermato tra l'altro anche dalla fonte più

partigiana ( a favore dello Spit ).

Il

dato è quello del persistere di problemi di ingolfamento sotto G positivi, che

portò ad un ulteriore miglioramento del sistema SU nella serie 100.